1 便利中蕴藏的危机

Y Combinator 数据显示,2025 年冬季批次初创公司中 95%的代码由 AI 生成;AI 编码工具 Cursor 年度经常性收入突破 2 亿美元,付费用户超 50 万[1]。更严峻的是,全球科技企业 AI 编程渗透率已突破 40%,初级程序员岗位替代率高达 85%,美国 IT 行业 2025 年 2 月失业率飙升至 5.7%,15 万程序员失去工作[2]。

行业专家的预测更放大了这种危机感。OpenAI 首席产品官 Kevin Weil 断言“2025 年底,99%的代码将由 AI 自动生成”,Anthropic CEO Dario Amodei 则警告“未来 3-6 个月,AI 将接管 90%的代码”[3][4]。

这种冲击并非空穴来风:GitHub Copilot 使开发者代码提交量激增 55%,审核时间缩短 70%;Claude 3.7 Sonnet 在编程能力测试中得分率达 67%;GPT-5-Codex 复杂任务处理准确率提升至 51.3%[2][5]。当 AI 能自动生成 80%的 CRUD 代码、修复 97%的 Bug 时,传统程序员的“代码搬运工”角色 1正被快速瓦解[2]。

在这场行业重构中,需求分析正成为 AI 难以替代的“安全岛”。

AI 虽能高效生成代码,却无法自主理解业务场景的复杂逻辑、权衡商业价值与技术可行性,更难以处理跨部门协作中的隐性需求。正如 IBM CEO 阿尔温德·克里希纳所言:“大量复杂场景 AI 根本做不到”[9]。需求分析作为连接业务与技术的核心环节,其依赖的系统思维、价值判断与沟通协调能力,恰恰是人类独有的竞争壁垒[2]。

本文将聚焦程序员如何从“技术实现者”向“需求决策者”转型,通过拆解需求分析的核心能力模型、转型路径与实战方法,为 AI 时代的程序员提供一套可落地的生存与突围策略。

当代码生产逐渐“去人力化”,掌握需求定义权的程序员,将成为软件开发 3.0 时代的真正主导者。

2 AI对编程行业的冲击与岗位结构变革

AI技术的普及正深刻重塑编程行业的岗位生态,表现为传统岗位需求锐减与新兴岗位爆发式增长的“两极分化”,薪资体系呈现显著断层,同时推动就业市场从“技术栈匹配”向“AI协同能力”转型。以下从数据对比与替代逻辑两方面展开分析:

2.1 传统岗位与AI复合岗位的结构性差异

AI驱动的岗位变革在需求与薪资维度形成鲜明对比,具体数据如下表所示:

| 岗位类型 | 典型岗位 | 需求变化 | 薪资变化 | 薪资范围(年) | 核心能力要求 |

|---|---|---|---|---|---|

| 传统技术岗位 | Java开发、基础运维、初级测试 | ↓32%至↓50% | ↓8%至↓15% | 12-20万元(初级) | 单一语言语法、基础模块开发、重复性操作 |

| AI复合岗位 | AI架构师、提示词工程师 | ↑120%至↑215% | 较传统开发高40%至60% | 80-150万元(AI架构师) | 业务场景拆解、大模型调优、跨领域系统设计 |

| 新兴技术岗位 | 边缘计算工程师、AIGC专家 | ↑50%+ | 较传统开发高30%至50% | 60-120万元 | 新兴技术栈(如边缘计算框架、AIGC工具链) |

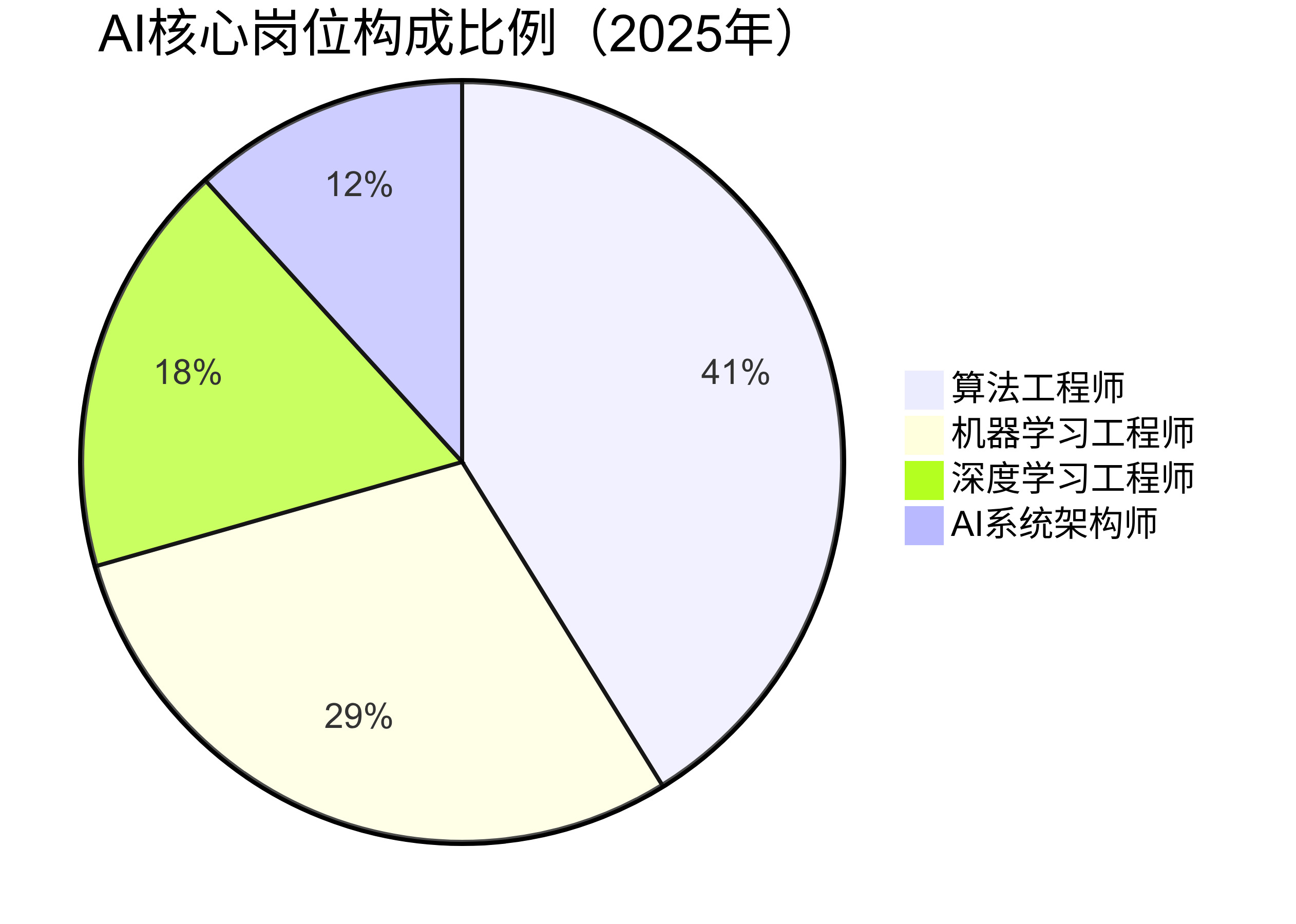

从细分领域看,AI核心岗位中算法工程师(35%)、机器学习工程师(25%)、深度学习工程师(15%)、AI系统架构师(10%)构成就业市场的“黄金四角”,而边缘计算、AIGC等新兴方向岗位增速持续保持50%以上[11]。薪资差距进一步拉大:掌握联邦学习、神经符号AI等复杂技术的高端工程师年薪可达80-200万元,而仅掌握Python基础语法的初级求职者面临5:1的激烈竞争,薪资集中在12-20万元区间[11]。

2.2 AI替代了哪些

AI对编程岗位的替代呈现显著的“任务属性依赖”特征:在结构化、重复性编码任务中表现出压倒性优势,而在非结构化、创造性环节仍需人类主导。具体逻辑如下:

2.2.1 AI在结构化任务中的效率碾压

AI编程工具已实现多维度突破:GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer等工具支持30+编程语言的代码补全,Python单元测试生成成功率达92%,跨文件编辑准确率提升至89%[12]。在大型项目中,基础模块开发周期缩短超50%,代码错误检测与修复效率提升40%[6]。

这种效率优势直接冲击初级开发工程师(需求↓21%)、基础测试工程师(需求↓34%)、传统运维工程师(需求↓60%) 等岗位,其核心工作(如简单数据处理脚本编写、通用模块实现、常规运维操作)已被AI批量接管[2]。

2.2.2 非结构化环节的人类不可替代性

尽管AI生成代码占比持续攀升(谷歌25%新代码由AI生成后人工审核,OpenAI称“至少一半”企业代码来自AI),但在需求澄清、复杂系统设计、伦理风险控制等非结构化环节仍存在显著局限[9][12]。

例如,企业级系统架构设计需融合业务战略 2、技术债务、合规要求等多重非量化因素,AI尚无法独立完成;AI伦理审查(如歧视性算法检测、数据隐私保护)需人类工程师结合法律规范(如GDPR)与行业实践进行判断[13]。

岗位分化核心逻辑:AI将编程行业推向“高价值设计+低代码实现”的新范式——重复性编码工作占比下降,而系统架构设计、AI模型调优、业务场景拆解等“元能力”成为竞争关键。未来50%程序员需向“AI训练师”“需求分析师”等高阶角色转型,能力要求从“微观编码”转向“宏观设计”与“业务理解”。

2.3 岗位两极分化的深层影响

就业市场正经历“冰火两重天”的结构性调整:一方面,Meta已裁撤30%初级岗位,转型“AI调教师”团队;某跨国IT服务商通过Selenium+AI实现90%测试用例覆盖,裁撤200人测试团队[2][3]。另一方面,AI复合岗位招聘需求激增:华为2025年校招中“AI架构师”岗位年薪达80-150万元,较同级别Java开发岗位高出62%;阿里巴巴“大模型调优专家”岗位数量同比激增200%[10]。

薪资体系的断层进一步加剧分化:掌握智能体架构的工程师薪资较普通岗位溢价150%,而仅掌握单任务模型训练的传统算法工程师简历淘汰率达73%[2]。这种分化不仅体现在技术能力层面,更延伸至职业生命周期——36-40岁未掌握Agent开发技能的工程师被动离职率高达72%,而25-30岁掌握多智能体协同架构者晋升总监级时间缩短至5.2年(行业平均9.7年)[2]。

综上,AI对编程行业的冲击本质是生产力工具升级引发的生产关系重构:它淘汰的不是“程序员”职业,而是“只会编码的程序员”。行业正清晰指向一个结论——未来的竞争焦点将从“代码编写能力”转向“AI协同能力+业务洞察力+伦理判断能力”的综合较量。

3 需求分析的不可替代性与核心价值

在 AI 主导基础编码的时代,需求分析作为连接业务与技术的关键环节,其核心价值体现在人类独有的复杂系统理解、价值判断与跨领域协作能力,构成 AI 难以突破的职业护城河。这种不可替代性源于对“必要复杂性”的掌控——Zoho 创始人 Sridhar Vembu 提出,程序设计存在“必要的复杂性”(核心挑战、全新模式发现)与“偶然的复杂性”(重复性高、创意性低的样板代码),AI 擅长处理后者,但人类在应对核心挑战、发现全新模式时不可或缺[9]。IBM CEO 阿尔温德·克里希纳也指出,“简单场景可能由 AI 完成,但大量复杂场景 AI 根本做不到”,例如需要跨领域知识整合、非结构化问题解决的场景[9]。

3.1 业务逻辑的深度解析:行业知识与隐性规则的整合能力

需求分析的核心价值首先体现在对业务逻辑的深度解析,这依赖于人类对行业知识与隐性规则的掌握。AI 虽能生成代码,但无法独立理解复杂业务场景中的隐性需求与用户痛点。例如,金融行业的风险控制需求、医疗行业的诊断流程规范,需深入理解行业规则与业务流程,AI 仅能作为辅助工具[7]。传统行业 AI 转型更要求人才兼具行业知识与技术能力,如医疗 AI 需掌握医学知识,金融风控需理解金融业务,这种跨领域需求分析能力是 AI 难以快速复制的[14]。

AI 在处理此类任务时存在根本性局限:其运行依赖显性输入数据,无法自主挖掘行业内未被编码的隐性规则。例如,医疗 AI 系统开发中,人类工程师需结合临床经验将“患者主诉的模糊症状与潜在疾病的关联”转化为技术需求,而 AI 仅能基于已标注的病例数据进行模式匹配[2]。这种对业务逻辑的深度解析能力,构成了需求分析不可替代的第一道防线。

3.2 用户需求的精准转化:从模糊描述到可执行指令的桥梁

需求分析的第二重价值在于将模糊需求转化为可执行的技术规范,这一过程需要人类的创造性转化与价值判断。GitHub 数据显示,即使 AI 工具提升编码效率,企业仍高度依赖人类对业务需求 3的深度理解——将企业需求转化为 AI 可执行的任务流程的“业务场景拆解能力”已成为职场“硬通货”[10]。例如,AI 工具 Kiro 可自动生成需求文档,但文档的准确性、完整性仍需人类基于团队规范与业务目标进行审核与调整,确保代码符合实际场景[6]。

美团工程师的反馈印证了这一趋势:AI 已能自动生成数据库查询语句、API 接口、前端展示逻辑及测试用例,工程师角色逐渐从写代码转向设计需求和审核代码[4]。这种转变的本质,是人类从“代码实现者”升级为“AI 指令设计师”,通过精准需求分析构建人机协作的复合工作流[15]。

3.3 系统风险的前瞻把控:伦理合规与技术债务的防火墙

需求分析的第三重不可替代价值体现在对系统风险的前瞻把控,包括技术债务管理与合规性审查,这需要人类结合法律规范、伦理准则与业务目标进行综合判断。CSDN 博客提出的“伦理嵌入四阶段模型”将需求分析作为首要环节,要求通过利益相关者访谈 4识别伦理风险(如医疗 AI 的种族偏见风险),建立风险矩阵,这是 AI 无法独立完成的人类核心能力[16]。政策合规要求进一步强化了这一价值,如福建省科技厅要求企业在需求阶段嵌入数据安全风险监测模块,确保符合《个人信息保护法》,这需要需求分析者兼具政策解读与业务理解能力[16]。

反面案例更凸显需求分析失误的代价:某电商平台因 AI 生成的促销规则代码未考虑跨境合规,导致违反欧盟《通用数据保护条例》(GDPR),被处以 200 万欧元罚款[2]。与之相对,蚂蚁金服 JVM 调优案例中,人类工程师结合业务峰值设计动态内存扩容策略,将系统稳定性提升 40%,体现了需求分析在风险控制中的正向价值[2]。

3.4 人机协作中的“指挥中枢”地位

综合上述分析,需求分析在 AI 时代已成为人机协作的“指挥中枢”。AI 擅长处理语法层面的代码生成、自动化测试等“偶然复杂性”任务,而人类则主导语义层面的需求定义、架构设计与风险把控。程序员的核心价值不再是“写代码”,而是“用技术解决问题”,成为技术与业务的桥梁[17]。这种转变要求程序员具备三大核心能力:复杂系统设计(从“代码实现”到“架构定义”)、价值判断(在多方案中选择最优解)、跨领域协作(协调技术与业务诉求),这些能力共同构成了需求分析不可替代的职业护城河。

正如 OpenAI 提出的“Harness”集成理念强调,AI 需理解人类定义的开发环境运行逻辑与业务约束,才能确保输出具备实际可执行性,而需求分析正是将业务约束转化为 AI 可理解指令的关键环节[5]。在这场人机协作的革命中,需求分析不仅是人类保持竞争力的“最后堡垒”,更是推动 AI 技术落地产生实际价值的“翻译器”与“导航系统”。

4 程序员向需求分析转型的路径与能力构建

在AI技术重塑软件开发流程的背景下,程序员向需求分析转型需构建系统化的能力体系。基于行业实践与转型案例,可通过“三阶能力模型”框架实现能力跃迁,该模型涵盖基础层的方法论与工具应用、进阶层的业务融合与软技能突破,以及战略层的商业价值与合规治理能力,形成从技术执行者到业务决策者的转型路径。

4.1 基础层:需求分析方法论与工具能力

基础层能力聚焦需求分析的标准化流程与工具应用,是转型的核心支撑。程序员需系统掌握需求分析方法,包括用户故事 5编写、用例分析、PRD(产品需求文档)撰写等,并熟练使用专业工具提升效率。例如,通过实战项目练习将业务需求转化为结构化的用户故事,学习用例图绘制方法梳理功能边界;掌握Axure等原型工具构建交互原型,辅助需求可视化沟通[17]。需求管理工具方面,需熟悉JIRA的需求跟踪流程(如创建Epic、Story与Task层级,设置需求状态流转规则),以及Confluence的需求文档版本管理功能,确保需求变更可追溯、团队协作高效[17]。

AI工具的协同能力成为基础层新要求。可利用Kiro等工具生成需求文档 6初稿,通过Trae将中文需求转化为代码框架验证可行性,但需主导人工审核环节,修正AI输出的逻辑漏洞与表述歧义[6][18]。某后端开发转型技术产品经理的案例显示,系统掌握基础层能力后,其需求文档交付效率提升60%,成为后续薪资增长40%的关键基础[17]。

4.2 进阶层:业务领域知识与沟通协作能力

进阶层能力要求实现“技术语言”与“业务语言”的双向翻译,核心在于业务场景理解与跨团队协作。程序员需深度积累垂直行业知识,例如医疗AI领域需掌握DICOM标准与临床路径,金融风控方向需理解信贷审批流程与监管指标(如巴塞尔协议Ⅲ的风险权重要求)[2][19]。这种知识积累需结合工程化思维,如通过绘制“陪诊服务流程图”标注挂号、缴费等环节的潜在问题与应对方案,将技术严谨性转化为业务流程优化能力[20]。

沟通协作能力的提升需通过刻意练习实现。每周开展1次技术分享,将复杂技术方案转化为业务方易懂的语言;每月参与2个跨部门需求会议,学习需求分歧协调技巧,例如在产品评审 7中用数据(如用户转化率、系统响应时间)支撑技术可行性判断[17]。头部企业案例显示,具备跨领域经验的需求分析师在医疗AI、金融科技等方向的薪资溢价达35%-50%,其核心竞争力在于能预判业务痛点并转化为技术方案[2]。

4.3 战略层:需求优先级与商业价值评估能力

战略层能力聚焦需求的商业价值转化与风险管控,要求从“技术实现者”转向“业务决策者”。需建立需求优先级 8排序框架,结合业务KPI(如用户留存率、交易转化率)与ROI评估需求价值,例如在电商平台需求分析中,优先实现“智能推荐算法优化”以提升客单价,而非盲目开发边缘功能[18]。同时,需将合规需求融入业务分析,如欧盟AI法案要求高风险系统具备可解释性,在金融风控平台需求设计中需嵌入模型决策逻辑的透明化展示功能,将安全事件发生率降低67%[16][21]。

AI时代的战略层能力还体现在技术趋势敏感度上。建议建立“技术雷达”机制:每天30分钟浏览TechCrunch、Hacker News跟踪行业动态,每周分析热门开源项目(如LangChain的智能客服应用),每月尝试新技术demo验证业务场景适配性[17]。这种持续学习能力使需求分析既立足当前业务痛点,又具备前瞻性技术布局,例如某解决方案架构师通过预判RAG技术在企业知识库中的应用潜力,提前推动需求设计,帮助企业实现客户咨询响应效率提升40%[22]。

5 转型

在AI技术重塑行业格局的背景下,程序员的转型路径呈现出多元化特征。通过对典型转型案例的深度剖析,可以提炼出需求分析能力在职业突围中的核心价值,为不同技术背景的从业者提供可复用的实践框架。

5.1 传统程序员与需求分析师的能力差异对比

| 能力维度 | 传统程序员 | 需求分析师 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 实现技术方案,确保代码正确运行 | 定义清晰、可落地的需求,对齐业务目标 |

| 知识结构 | 聚焦编程语言、框架、算法等技术领域 | 融合技术理解、业务知识 9、行业规则(如合规) |

| 沟通对象 | 主要为技术团队(如架构师、测试工程师) | 跨部门协作(业务方、用户、法务、技术团队) |

| 问题解决方式 | 技术层面优化(如性能调优、bug修复) | 平衡业务价值、技术可行性与风险(如合规) |

| 工具依赖 | IDE、版本控制工具(Git)、调试工具 | PRD工具(Axure)、用户调研工具、AI需求生成工具 |

5.2 转型成功的要素

程序员向需求分析相关岗位转型的成功,需具备三大核心能力:

- 主动沟通意识:打破“技术孤岛”,主动对接业务方、用户、法务等跨部门角色,例如老王通过参与业务周会深化需求理解;

- 业务敏感度:从“完成功能”到“创造价值”,例如Meta转型工程师将“用户留存”业务目标转化为可执行的技术需求;

- 工具协同能力:善用AI工具(如MetaGPT)提升需求文档产出效率,但需通过人工校验确保逻辑完整性与合规性,避免电商平台的类似失误。

这些要素共同构成了AI时代程序员的“需求分析竞争力”,也是从“技术执行者”向“业务决策者”跃迁的关键支点。

6 需求分析的未来趋势与程序员的长期价值

6.1 人机协同凸显出重要性

未来需求分析正经历深刻变革,人机协同与行业专业化成为核心演进方向。AI 工具从代码补全向自主 Agent 进化,GitHub Copilot、OpenAI Codex 等已具备规划、编写、测试代码并生成拉取请求的能力,推动人类角色从“代码编写者”转向“需求定义者”与“结果评审者”。在此模式下,需求分析需聚焦“AI 能做什么”与“业务需要什么”的精准匹配,AI 承担用户反馈数据自动分析、需求文档生成等重复性工作,人类则主导需求优先级 10排序、隐性需求挖掘与商业价值判断,例如 AI 可生成 10 版用户画像,人类结合市场调研数据选择最贴合目标客群的版本[4][22]。

6.2 复杂系统仍是人类坚实的阵地

随着 AI 接管基础编码,需求分析的核心壁垒转向复杂系统设计能力。大规模系统架构设计、跨模块协同逻辑、非确定性场景处理(如异常流程、边缘案例)成为人类不可替代的价值点。这类复杂业务抽象能力要求程序员深入理解业务本质,将模糊需求转化为可执行的技术目标,例如医疗 AI 系统需在需求阶段明确患者隐私保护、诊断公正性等非功能性需求 11,这是当前 AI 难以突破的认知瓶颈[14][23]。

6.3 AI写的代码,出问题谁负责?

政策与伦理规范的强化推动需求分析向合规性与风险评估整合转型。欧盟 AI 法案将 AI 系统分为不可接受、高、有限、最小风险四级,高风险系统(如医疗设备、教育就业系统)需满足透明度(披露 AI 生成内容)、安全验证等要求;中国《生成式人工智能服务管理暂行办法》亦强调训练数据合规与算法可解释性。这要求需求分析融入伦理风险评估框架,例如通过技术手段加强隐私保护、设计纠正算法偏见机制,确保软件既符合法律要求又体现“科技向善”原则[21][24][25]。

6.4 行业知识(领域专家)仍举足轻重

行业垂直化趋势进一步凸显领域知识的价值。医疗、工业、农业等领域的专业化需求分析崛起,要求工程师掌握行业特有技术标准(如医疗 DICOM 协议、工业 OPC UA 规范)与业务流程(如医院分诊逻辑、工厂生产排期)。世界经济论坛预测,2025 年“AI 需求分析师”等新兴职业将成为增长主力,这类岗位需程序员兼具技术深度与垂直领域认知,弥合 AI 通用性与行业特殊性的鸿沟[2][10]。

6.5 乘法和加法?

面对上述趋势,程序员的长期竞争力可概括为(需求分析能力 × 行业知识)+(AI 工具驾驭能力 × 伦理判断)。具体而言,需实现三重能力升级:一是深化需求分析深度,将业务问题转化为技术目标,如通过 RAG 技术整合实时行业报告辅助动态需求调整;二是提升 AI 协同效率,利用 AI 工具处理重复性工作(如生成样板代码、基础测试),聚焦架构设计与风险控制;三是构建伦理合规能力,将数据隐私、算法公正等要求嵌入需求阶段[3][22][26]。

关键转型方向:随着 AI 领域非技术岗位(产品、运营、设计)数量增长 7.7 倍,具备技术背景的程序员向需求分析转型,可在非技术岗位中发挥技术与业务结合的优势。这种转型不仅拓展职业边界,更使程序员成为“技术商业化的核心枢纽”,将技术突破转化为商业价值,如杭州 AI 产业政策强调的“寻找技术与市场的最佳结合点”[27][28]。

持续学习是维持竞争力的核心。程序员需跟踪需求工程 12新方法(如弹性治理机制、动态伦理风险清单),参与行业标准制定,并理解 AI 能力边界(如处理“偶然复杂性”而非“必要复杂性”),避免过度依赖工具导致逻辑漏洞。在“人机共生”的未来,程序员的价值将回归“解决问题的本质”——通过需求分析连接技术、业务与伦理,持续创造不可替代的复合价值[16][17][29]。

7 需求分析驱动的程序员职业突围

AI 技术浪潮正深刻重塑编程行业的底层逻辑,既带来生存危机,也孕育转型契机。

需求分析作为连接技术、业务与伦理的关键纽带,其价值在岗位重构中愈发凸显:具备需求澄清、业务拆解能力的复合人才将变得炙手可热。

在危机与转机的交织中,程序员的职业突围已形成清晰契机——向“需求分析驱动的价值整合者”转型。这一转型要求构建“技术深度×行业广度×伦理认知”的复合能力模型:通过技术能力升维掌握 AI 协作工具,深化垂直领域认知构建专业壁垒,强化需求抽象与跨域沟通软技能,最终实现从“代码实现者”到“业务意图转化者”的价值跃迁。

未来竞争将是“伦理工程化”与“需求转化力”的较量,谁能将需求分析转化为技术优势,谁就能在人机协同中主导业务价值定义。

AI 既是替代者,又是新的生产关系的催生者。程序员的职业突围,本质是从“代码执行者”到“需求决策者与价值整合者”的身份重构。这一转型不仅响应了行业结构性变革,更抓住了 AI 难以替代的人类核心优势——复杂系统思维、领域创新能力与价值判断能力。

未来的技术红利,将属于那些能巧妙结合传统编程能力与 AI 新范式,精准连接业务需求与技术实现的开发者。以需求分析为锚点,程序员必将在 AI 浪潮中实现从“生存”到“引领”的职业跨越,在技术生态中奠定长期竞争力基础。

8 你会加入需求分析师的队伍么

欢迎加作者微信(reddish_z)留言加群,一起交流讨论。