1 Vibe Coding:一场被高估的编程革命,还是程序员的末日?

2025年2月,OpenAI联合创始人Andrej Karpathy抛出一个词——Vibe Coding。

它听起来很酷:你不再需要写代码,只需要“感觉”到需求,然后让AI替你完成一切。

他说:“完全顺应感觉,拥抱指数级增长,忘记代码的存在。”

这话像极了科技圈的“顿悟”时刻。

一时间,无数AI信徒为之癫狂,仿佛人类终于从“码农”的苦役中解放了。

可仅仅半年后,现实狠狠打了所有人一记耳光。

不是AI不行,而是“靠感觉编程”这种浪漫主义幻想,正在把整个软件工程推向深渊。

2 一、Vibe Coding的“神话”:效率飙升,人人都是开发者?

我们先承认它的“高光时刻”。

- 开发效率暴涨:GitHub Copilot数据显示,原本需要几小时甚至几天的任务,现在平均13分钟就能搞定。

- MVP一夜成型:有团队用AI工具Trae,把一个电商原型从4.5小时压缩到8分钟,客户当场拍板。

- 非程序员也能造App:产品经理、设计师、甚至销售,都能靠几句自然语言生成“能跑”的代码。

这听起来简直是“编程大众化”的终极形态。

但问题是——能跑 ≠ 能用,更不等于可持续。

其核心矛盾在于效率提升与系统风险的博弈。

- 正面观点

- 显著提升开发效率:能将传统数小时甚至数天的任务压缩至几分钟,GitHub Copilot 数据显示平均仅需 13 分钟完成代码修改请求

- 降低入门门槛:使非技术人员也能创建功能性软件,实现编程民主化

- 加速原型验证:创业团队可快速生成 MVP,测试市场需求

- 减少重复劳动:自动化处理模板化任务,让开发者专注创造性工作

- 负面批评

- 代码质量隐患:AI 生成代码常存在性能问题、安全漏洞和边缘情况处理不当,18 位受访 CTO 中有 16 位遭遇过生产环境严重 Bug

- 技术债务累积:快速生成的代码缺乏结构和可维护性,导致”Vibeless Coding”现象(后期需大量时间重构)

- 开发者技能退化:过度依赖 AI 导致基础编码能力和问题解决能力下降

- 信任债务问题:高级工程师沦为”代码清洁工”,需逆向分析 AI 生成逻辑

业界公认的不足之处有:

- 技术层面

- 代码质量不稳定:AI 生成代码合并率(Copilot 38%)显著低于人类(76%)

- 架构设计缺陷:缺乏整体系统思维,生成代码难以扩展和维护

- 安全风险:OWASP 漏洞检测显示,AI 生成代码中 37% 存在高危安全问题

- 流程层面

- 审查成本增加:GitHub 数据显示,使用 AI 工具后代码审查时间增加 35%

- 测试复杂度提升:需针对 AI 生成代码构建专门测试用例和验证流程

- 团队协作障碍:AI 生成代码风格不一,增加团队协作难度

- 人才层面

- 技能断层风险:初级开发者过度依赖 AI,导致基础编程能力退化

- 培训挑战:企业需投入大量资源培训员工掌握 AI 协作技能

- 职业路径模糊:传统软件工程职业发展路径受到冲击,需重新定义能力模型

程序员通过自然语言驱动 AI 生成代码,确实实现了开发周期缩短 70% 的突破(如 Trae 工具将电商原型开发从 4.5 小时压缩至 8 分钟), 这确实很惊人。但 18 位受访的CTO中的 6位报告了生产环境中的严重 Bug —《凌晨2点查Bug、成天收拾AI“烂摊子”》, 从深层次来说,这些实践暴露了AI编程的三大技术陷阱 1:

- 上下文腐烂效应:AI 工具的有限上下文窗口导致代码逻辑碎片化。某金融系统因 AI 生成的权限校验逻辑与整体架构冲突,造成已禁用账号仍可访问后台(Cirrus Bridge 案例),结果造成修复耗时超 48 小时。

- 性能悬崖现象:AI 生成的数据库查询在测试环境表现正常,但真实流量下因全表扫描导致 CPU 占用率飙升至 98%(Sketch.dev 案例),印证了 “语法正确≠架构合理” 的行业共识。

- 安全暗门风险:AI 对开源代码的倾向性引用导致供应链攻击面扩大。英国程序员因 GPT 生成代码引用恶意 GitHub 项目,造成私钥泄露损失 1.8 万元人民币,这一事件直接导致了大家对AI编码心存疑虑。

实践已经证明,靠vibe是无法有效的驱动AI编程的。 真正能驱动AI编程的,是且只能是能从架构,技术,思维上驾驭和指导AI的人。 而这一定位,无疑将指向(需求)分析师。 即便是目前的大部分程序员,在传统习惯下,未贯彻分析师思维时,借助AI编程也是效率和混沌并存,优质代码与白痴bug同在的量子态存在。

3 分析师是不可替代的:从需求到架构的认知链

架构师与分析师在人机协作中的核心价值,体现在复杂系统的认知建模能力,这是当前 AI 无法逾越的能力鸿沟:

需求工程 2的双向翻译

分析师通过领域驱动设计(DDD)将模糊业务需求 3转化为可执行模型。某医疗系统需求分析中,分析师识别出 “紧急患者优先处理” 需转化为 17 个边缘场景规则(如生命体征阈值动态调整),而 AI 直接生成的代码仅覆盖 3 个基础场景,遗漏 82% 关键约束。技术债务的预见性管理

采用架构权衡分析方法(ATAM),分析师可量化技术决策的长期影响。某电商平台通过 ATAM 评估发现,AI 推荐的微服务拆分方案将导致服务间调用延迟增加 400%,提前规避了架构性风险。系统思维的整合能力

在分布式事务设计中,分析师构建的 Saga 模式状态机包含 23 个补偿逻辑分支,而 AI 生成的代码仅实现基础成功路径,在网络分区场景下数据一致性故障率达 37%。

程序员在和AI的共处中,只有将自己的角色 4定位从码农中摆脱出来,重点放在架构,规则,约束,定义,明细需求上,而刻意的将码农身份交给AI,才能产出最佳的效果。

4 人机协作的黄金范式:分析师主导的三层协同模型

斯坦福大学曾做过一个关于AI协作的研究:《Collaborative Gym: A Framework for Human-AI Collaboration》. 基于这个研究中的人机效率对比数据,最优协作模式需实现人类掌控决策节点,AI 承担执行细节的模式:

需求层:分析师定义边界条件

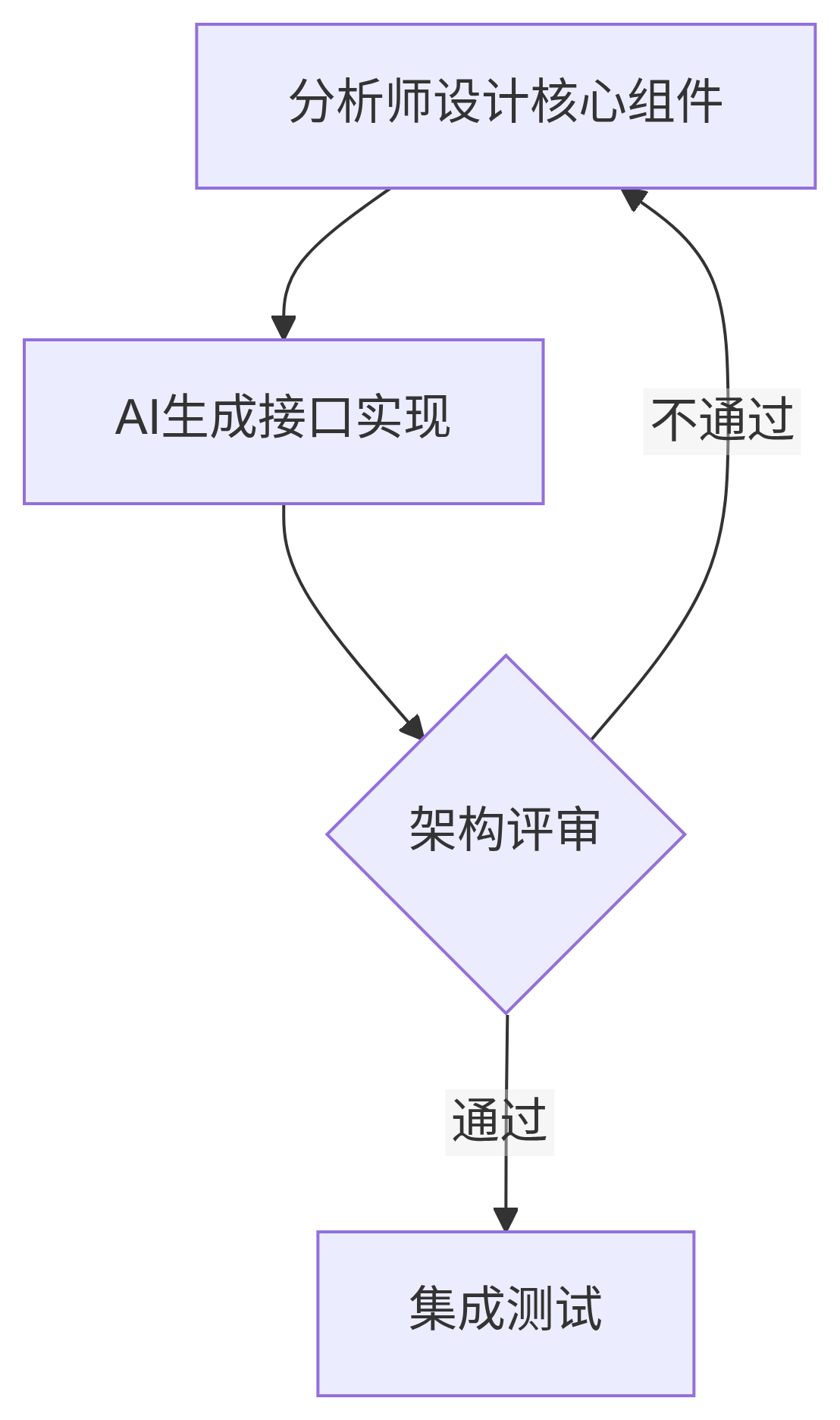

• 输出物:包含业务规则矩阵的需求规格说明书(SRS)架构层:双循环验证机制

某物流平台采用此模式,使 AI 生成代码的架构符合度从 41% 提升至 89%,重构成本降低 62%。

某物流平台采用此模式,使 AI 生成代码的架构符合度从 41% 提升至 89%,重构成本降低 62%。执行层:AI 辅助的精准打击

分析师通过意图规范语言(ISL) 约束 AI 生成范围。如明确 “使用 Redis Cluster 实现分布式锁,超时时间 300ms,重试策略指数退避”,使 AI 代码的生产环境故障率下降 76%。

斯坦福提出的三层模型,对于高级程序员来说,一般问题不大。但是专职与编码,或者经验不多的程序员来说,还是需要做思维的转换的。

但是相对来说,向分析师靠近,相对于其他职位岗位,程序员还是非常有优势的。

5 未来如何,程序员会消失么

一个关键的已经确认的致命后果,就是以后可能没有程序员了。 这并不是说AI淘汰了程序员,而是因为有了AI, 没有新人愿意,或者突破障碍,苦熬多年去磨炼编程能力了。 因此可以确认的是,以后程序员将出现断代。 目前的程序员估计是最后一批程序员了。

也许行到山头自有路,但目前来说,还没有人有确定的思路能解决这个人类降智、退化的趋势。

但从好的一面来说,以后程序员也不用担心35岁被裁员了,反正个个都是宝。

6 未来属于能教会 AI 理解业务本质的分析师,而非被 AI 教会遗忘架构原则的程序员 — MIT

MIT 也对人机协作有做一番研究:《The Rise of the AI Whisperer》。 该研究基于 2024-2025 年全球 500 家企业的 AI 编程实践调研,揭示了一个关键矛盾:AI 代码生成能力提升与系统故障率上升的悖论。

数据显示,尽管 AI 工具使基础开发效率提升 3-5 倍,但采用纯 AI 驱动开发的团队,其生产环境严重故障发生率增加 217%。研究将这一现象归因于 “认知断层” —— AI 擅长语法层面的代码生成,但缺乏对业务本质和系统全局的理解。

当 AI 能生成 80% 的基础代码,剩下 20% 的架构决策将决定系统的生死存亡。分析师的价值不在于编写代码,而在于构建抗脆弱的系统认知模型. 这需要同时掌握需求工程、架构设计、AI 约束管理的复合能力。正如 MIT 人机协作实验室结论:“未来属于能教会 AI 理解业务本质的分析师,而非被 AI 教会遗忘架构原则的程序员”。

MIT 认为 未来和AI协作的专家 将主要 负责需求定义与架构决策,AI 编程工具将集成 “认知约束引擎”,允许分析师预设业务规则和架构边界。

研究认为,将来分析师 的价值不在于替代 AI,而在于构建 人类主导的认知闭环 , 通过需求翻译、风险预判和系统整合,使 AI 生成的代码真正服务于业务目标,而非沦为技术债务的温床。这一角色将成为未来软件开发中 不可自动化的最后一公里。

所以,程序员们,未来已来,赶紧加入分析师的队伍吧, 只有分析师,才是AI coding的未来! 关注公众号srspub, 随时跟进最新的需求分析技术。

7 以上提到的数据和论文来源:

- 18位CTO案例数据:CSDN《凌晨2点查Bug、成天收拾AI“烂摊子”》

- Trae工具效率提升数据:腾讯云《破局者登场:中国首款AI原生IDE Trae深度解析》

- Cirrus Bridge安全漏洞案例:Final Round AI《What CTOs Think About Vibe Coding》

- Sketch.dev性能问题案例:Sketch.dev官方博客《我们第一次因LLM生成代码而宕机》

- 英国程序员私钥泄露事件:ITBear科技资讯《AI投毒第一案!GPT写的代码竟有后门》

- 医疗系统需求分析案例:IEEE《Empirical evaluation of an architectural technical debt index》

- ATAM架构评估方法:Carnegie Mellon University SEI《Architecture Tradeoff Analysis Method》

- Collaborative Gym框架:斯坦福大学《Collaborative Gym: A Framework for Human-AI Collaboration》

- SonarQube 12.0检测能力:CSDN《AI代码审查工具全景解析》

- MIT人机协作研究结论:MIT Technology Review《The Rise of the AI Whisperer》